音楽と家具の関係

共通項は 存在を主張しない、意識することを強いられない、心地のよい時間と空間

ほんの100年ほど前まで、音楽は聴衆が演奏者と相対峙し、その演奏を聴く…というが基本的な音楽と人の関係でした。そんな中、”音楽を聴く形はもっと自由であっていい、家具のように暮らしに不可欠。だけど、いつもは存在を主張せず、生活の中に溶け込んでいる。音楽もそんな家具のような存在であってもいい…”と当時にあっては、とても前衛的な考え方と挑戦的な取り組みにチャレンジした音楽家がいました。

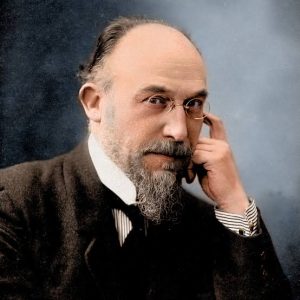

世紀末にかけてパリを中心に活躍したエリック・サティ。

時代の先を行きすぎた革新性から「音楽界の異端児」という評価もある一方、彼が始めた多くの音楽的革新は、過去の音楽や他の民族音楽などを少なからず踏襲するところはあったものの、革新の殆どが彼独自の着想に基づいたものであるため「現代音楽の祖」としての音楽界の評価は高く、後の多くの著名作曲家たちのみならずロックミュージシャンでさえもがサティに多大な触発を受けたということを公言しています。

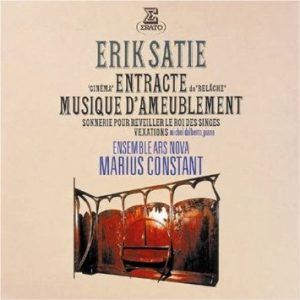

彼は当時の常識とはまったく相容れない「聴き流す音楽」を発案、『家具の音楽』として楽曲を表しました。この楽曲は、「意識的に聴かれることのない音楽」という天地仰天のコンセプトで、当時は演奏者側にとっても、聴衆側にとってもあまりにアヴァンギャルドすぎて、ほぼ誰も理解されませんでした。

その後時代は大きく動き、ラジオ放送、レコードコンテンツといったメディアの進展に伴い、演奏側と聴衆側の関係、音楽との対し方も劇的に変わり、意識的に聴かれることのない音楽」は現代におけるイージーリスニング音楽、バックグラウンドミュージックや環境音楽といったカテゴリーが生まれる発火点となり、かつてサティが示唆した「存在を主張しない、相対峙することを意識させられない、心地よい(音楽)環境」=「家具のような音楽」は今やごく当たり前のライフスタイルとなっています。

さて、家の中の普段の空気環境も、専ら”暑い”、”寒い”、”なんか臭う”、”湿気ってる”、”埃っぽいな”といった問題発生時にその存在を意識し、都度、冷暖房を入れる、換気扇や空気清浄機を稼働させるといった、環境と人が相対峙し対処することに追われていた時代から、今では、「空気そのものの質」に力点を置き、家族全員が健康的に心地よく暮らしていく、また、全館空調をそこに住まう方はもちろん、家自体を健康に永く保全していく上において、その存在を意識させず、生活の中に自然に溶け込ませて機能させていく時代になってきました。

サティが「家具のような音楽」で時代を先駆けたように、「生活の中に溶け込む空気環境」の先駆け・私たち丸七ホーム株式会社も「家具のような全館空調」=マッハシステムと、その機能を100%発揮させるための設計と施工技術で、これからの住宅の暮らし品質、住宅品質をリードしてまいります。

2025.4.21

ブログ

ブログ 家づくり豆知識

家づくり豆知識 イベント予告

イベント予告 イベント報告

イベント報告 新着情報

新着情報 会社概要

会社概要